山东商报·速豹新闻网 通讯员 刘同林

2025年7月3日,台儿庄博物馆迎来了一批特殊的参观者,他们是怀揣着崇敬与热爱,追寻“人民诗人”贺敬之艺术足迹的文化爱好者。作为中国现当代文学史上的重要地标,台儿庄博物馆内的专题展区,宛如一扇时光之窗,以丰富详实的史料,生动展现了贺敬之波澜壮阔的创作生涯,以及其代表作《白毛女》那具有里程碑意义的艺术成就。

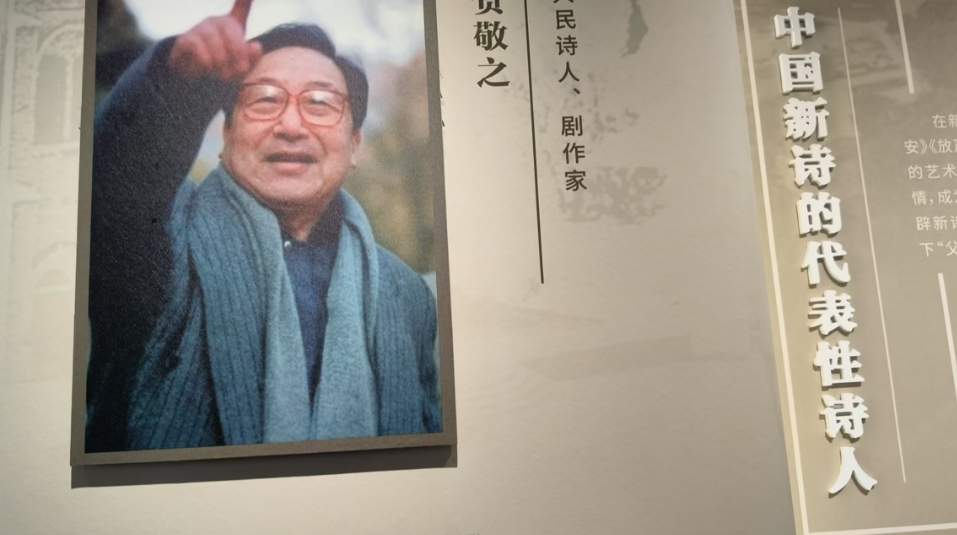

从台儿庄走出的“时代歌者”

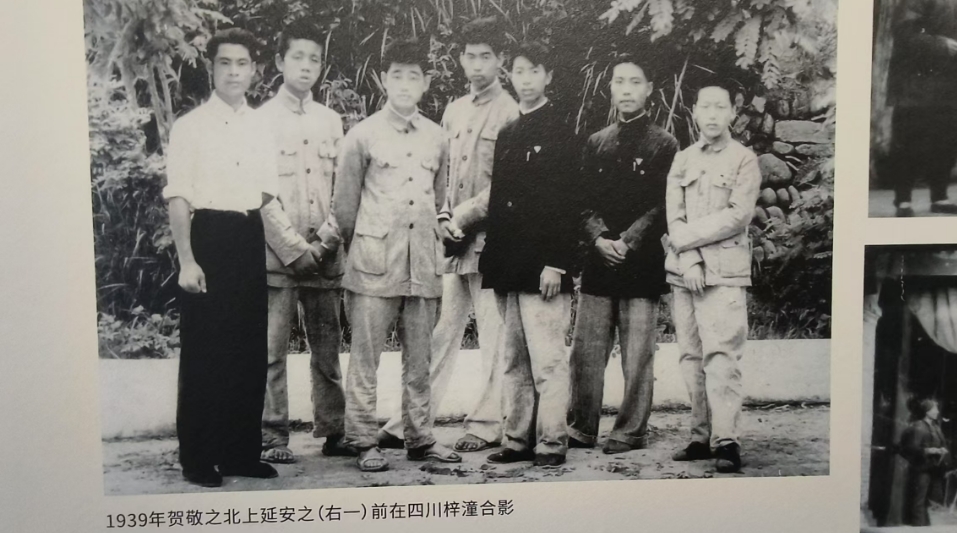

贺敬之,1924年诞生于台儿庄区贺窑村。这片浸润着深厚运河文化的土地,宛如一方文学的沃土,成为了他文学启蒙的起点。1938年,台儿庄战役爆发,年仅14岁的贺敬之,不得不随同学南迁求学,辗转于湖北、四川等地。在那段颠沛流离的岁月里,他亲眼目睹了民族的苦难,心中悄然埋下了“以笔为枪”的创作火种。1940年,怀着对革命圣地的无限向往,他徒步数千里抵达延安,考入鲁迅艺术学院。从此,他投身于革命文艺的洪流之中,如同一颗闪耀的星辰,在岁月的长河中逐渐绽放光芒,逐步成长为中国新歌剧与政治抒情诗的领军人物。

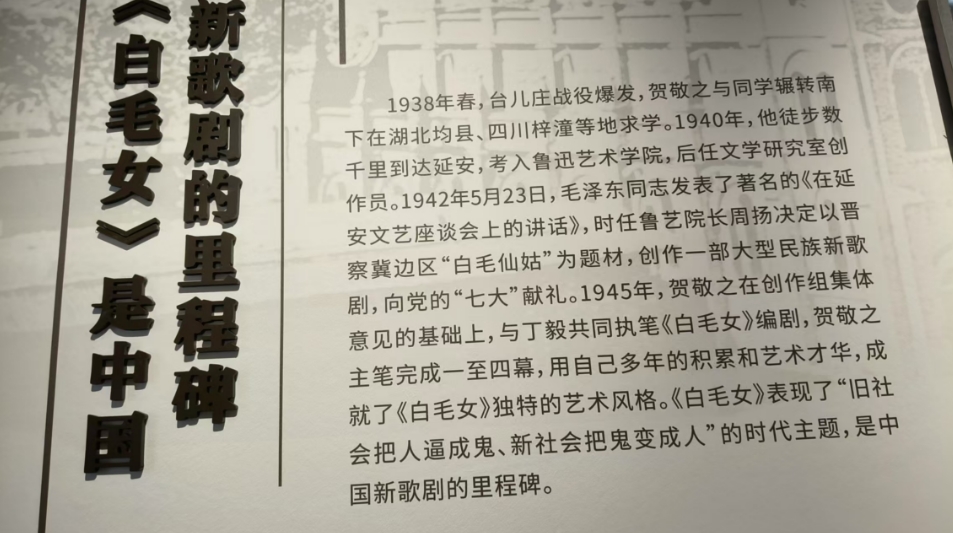

《白毛女》:中国新歌剧的破晓之音

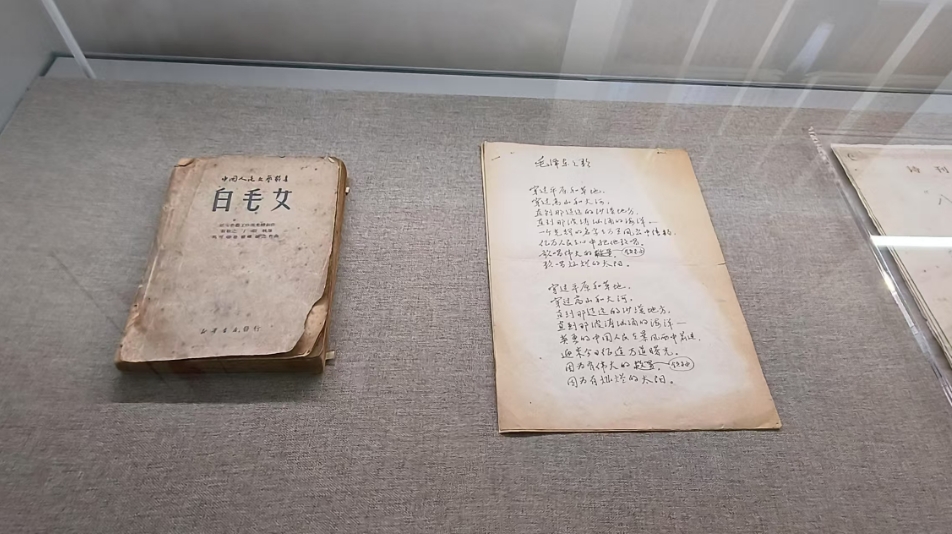

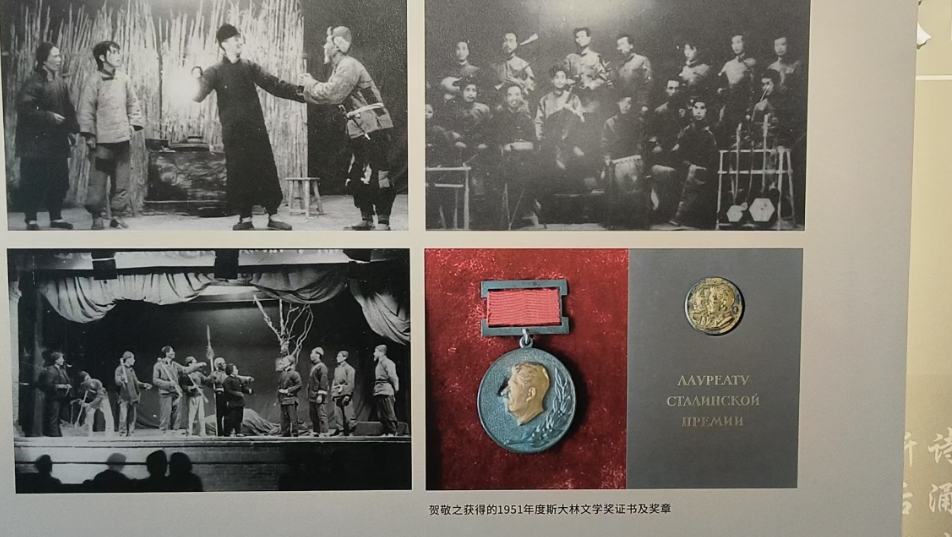

展区重点呈现了《白毛女》的创作历程。1942年,毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》为文艺发展指明了方向。此后,鲁迅艺术学院院长周扬决定以“白毛仙姑”这一民间传说为蓝本,创作一部献礼党的七大的民族新歌剧。1945年,贺敬之与丁毅共同执笔编剧,贺敬之主笔完成前四幕。他以细腻的现实主义笔触,深刻刻画了“旧社会把人逼成鬼,新社会把鬼变成人”的时代悲剧。同时,巧妙融入陕北民歌、戏曲等元素,开创了独具特色的“民族化、群众化”新歌剧范式。该剧首演之时,便轰动延安,现场观众无不为之动容,掌声与泪水交织。此后,《白毛女》风靡全国,成为了解放区文艺的标杆,犹如一座巍峨的基石,奠定了中国现代民族歌剧的发展根基。

与时代同频的诗歌之路

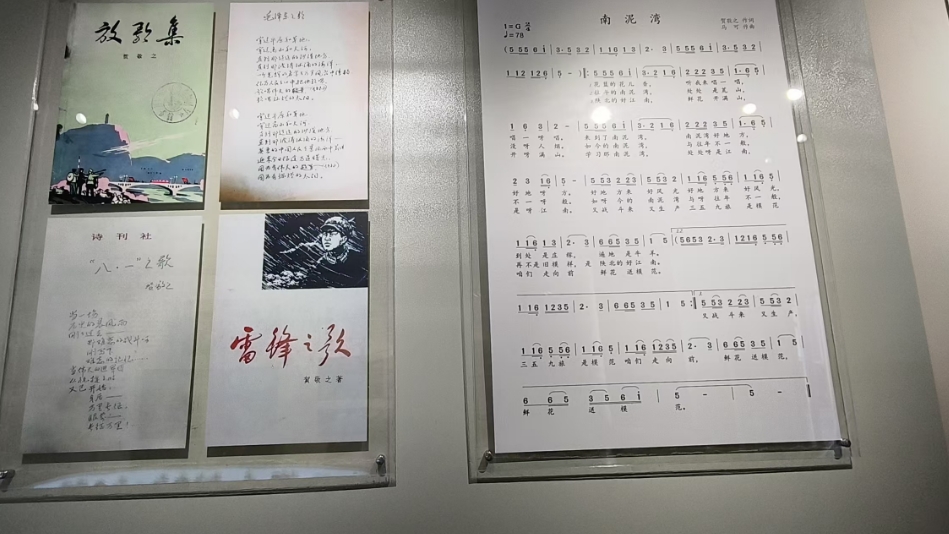

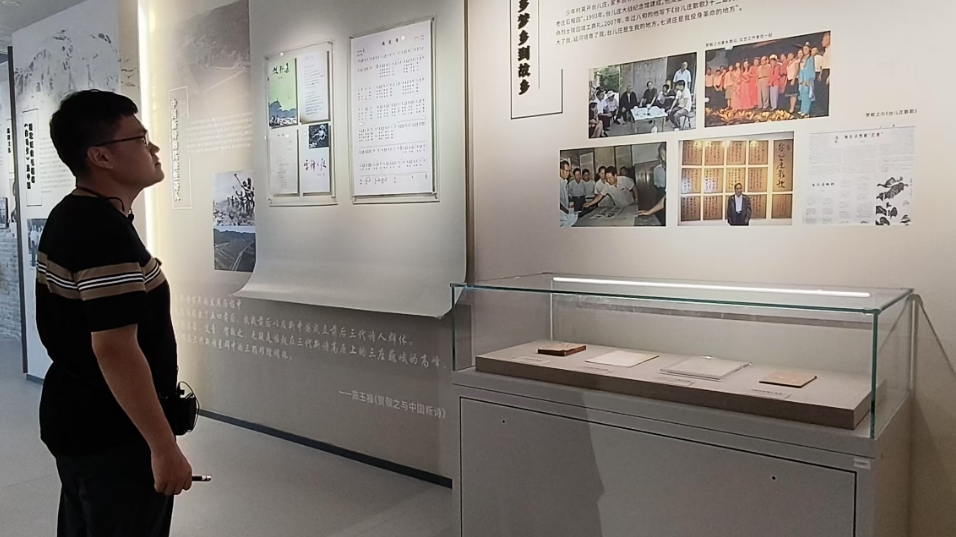

除了《白毛女》,展厅内还陈列着贺敬之各时期的诗歌手稿,这些手稿犹如一部部时光的诗集,记录着他的创作心路。新中国成立后,他以《回延安》《雷锋之歌》等政治抒情诗闻名于世。他巧妙运用“信天游”等民歌形式,尽情歌颂建设豪情,诗句“双手搂定宝塔山”“石油工人一声吼,地球也要抖三抖”,宛如时代的强音,激励着无数中华儿女为祖国建设奋勇前行。20世纪80年代,他转向新古体诗词创作,“父老心中根千尺,春风到处说柳青”等佳句频出,将传统美学与当代精神完美融合,引领了诗坛新风尚。

百年新诗史上的“三座高峰”之一

展区结语中提到,在中国新诗百年历程中,贺敬之与郭沫若、艾青并誉为“三代诗人群体中的三座高峰”。他的创作始终紧紧紧扣民族命运的脉搏:抗战时期,他以诗为剑,呐喊救亡;建设年代,他放声高歌,赞美劳动;改革岁月,他深耕传统,传承文化。其作品不仅是个人艺术修养的璀璨结晶,更是中国革命与建设历程的生动文学镜像,映照出时代的变迁与发展。

乡愁深处的运河回响

展厅内,一幅1988年贺敬之返乡题写的书法格外醒目,上书“诗如其人,人如其诗”。尽管少年时期便离开家乡,但台儿庄的运河水、乡土情,始终是他心中最深的眷恋。晚年的他,多次为家乡文化事业题词,将对故土的思念之情,融入到“古运河畔柳如烟,不尽涛声到眼前”的诗句之中。这些诗句,宛如一条条无形的纽带,成为了连接他文学世界与故乡的精神桥梁。

此次展览通过手稿、照片、影音资料等多种形式,立体而全面地呈现了贺敬之“与人民同心、与时代同行”的艺术人生。台儿庄博物馆也将继续深挖本土文化名人资源,让这些珍贵的历史遗产,成为激发民族精神的生动教材,激励着更多人在传承与创新中,续写文化的辉煌篇章。